Cualquiera que haya viajado a Marsella y haya tenido la suerte, nada infrecuente por esos lares, de tener un tiempo claro y soleado, rememorará en las primeras páginas de El conde de Montecristo la inmensidad de sus largas y luminosas avenidas que confluyen en el punto neurálgico de su puerto.

De frente al mar, hacia nuestra izquierda y atrás, la casi ya irreconocible silueta del casco antiguo, más tributario todavía del mar que la Marsella actual, y, siguiendo la línea de costa de su amplia y acogedora bahía, la playa de los catalanes.

Una ubicación, un nombre que evoca esa larga comunión cultural y económica entre los pueblos ribereños, conectados por un mar Mediterráneo que sirvió de puente de unión, a lo largo de los siglos y a través del comercio, con el resto del mundo y, de manera especial, con el Próximo y Lejano Oriente.

Corsarios, contrabandistas, piratas, armadores honrados, pescadores, marineros; productos típicos y exóticos que transitan de puerto en puerto, a través del comercio de cabotaje o el de larga distancia; las islas del Mediterráneo occidental, como la de Elba, donde está recluido el emperador, o la de Montecristo, que constituirá la base territorial del inusitado condado del protagonista; sedas, tapices turcos, tejidos de Cachemira, ananás de Sicilia, granadas de Málaga, dátiles de Túnez, naranjas de Baleares, cigarros de La Habana, cochinilla y añil de la India, algodón de Alejandría, vinos de Málaga y de Alicante cereales, frutos, aceite…

La primera parte de El conde de Montecristo es un relato trepidante con el telón de fondo del azul de un Mediterráneo que parece gobernado no por Neptuno, sino por Mercurio, “ese dios de los comerciantes y de los ladrones, clases que consideramos separadas y hasta distintas, y que en la Antigüedad, al parecer, navegaban con idéntica categoría”

De hecho, para Dumas, hasta los bandidos más temidos y peligrosos leían a los clásicos.

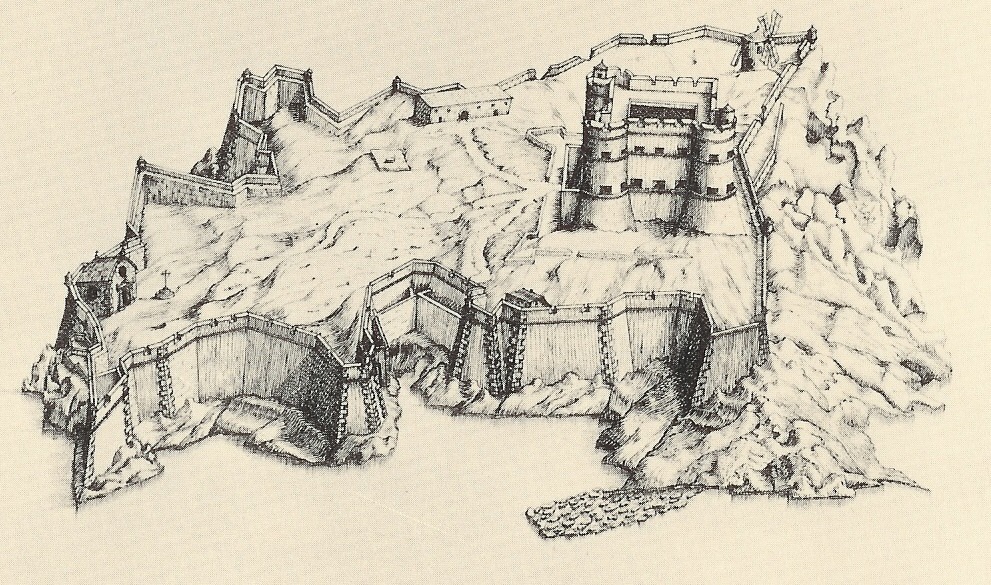

En medio de este mundo, el castillo de If, su prisión y su peculiar “cementerio”, que no es otro que el mismo mar, se erigirán en símbolos de un despotismo que todavía confundía, a comienzos del siglo XIX, la eliminación del delito con la del delincuente.

A esa mazmorra irá a parar un consternado Edmond Dantés hasta que, tras su peculiar forma de expiación y de aprendizaje, gracias al abad Faria, que le transmite toda su sabiduría y el secreto de su tesoro en la isla de Montecristo, logre la libertad.

¡Qué diferencia entre esta fortaleza de If y aquella bastilla que los marselleses tomaron después de propagarse la noticia de la toma de la de París! Poco después, una columna de milicianos voluntarios emprendería el camino hacia la capital para su defensa, cantando la que luego sería La Marsellesa. Son recuerdos de la imborrable película de Renoir.

El camino de la ilustración, desde la oscuridad a la claridad y desde la opresión a la libertad, está plagado de castillos que simbolizan todo el horror de la arbitrariedad. De la misma manera, su toma o asalto, especialmente desde la Bastilla de 1789, pasará a convertirse en un símbolo de la libertad recobrada.

El protagonista ha pasado de la luz del Mediterráneo y de la inminencia de su boda a una oscuridad de muerte. Superados los primeros momentos de desesperación, sólo querrá conservar la memoria y los recuerdos para seguir odiando.

Poco a poco, sin embargo, será la sabiduría transmitida por su inesperado compañero de celda la que rasgue los velos de las tinieblas y del oscurantismo; la que sustituya la ira por una esperanza todavía inconcreta.

El “lanzamiento” de Dantés desde lo alto de la mazmorra hasta las profundidades del mar, dentro del saco que hacía las veces de sudario del fallecido abad, será el símbolo catártico del inicio de una nueva vida.

Una vida en libertad, pero impulsada por el deseo de venganza y por la destructiva ira. Su inexorable plan se irá cumpliendo, de la mano de varios personajes que se resumirán en un único, omnisciente, omnipresente y poderoso conde de Montecristo.

El descubrimiento del tesoro le va a proporcionar a Dantés no sólo riqueza material, sino una sabiduría y unos dones que lo convierten casi en un dios, pero un dios justiciero cuyo plan de venganza, desconocido para el lector, se irá cumpliendo inexorablemente.

El tiempo de la venganza transcurre ya en otros escenarios, en Roma y en París, sobre todo en esta última. A partir de aquí es cuando se nos ofrece un Dumas escrutador y diseccionados de gran parte de la sociedad francesa de la Restauración y de la monarquía de Julio.

El telégrafo, los negocios mineros, el gas como nueva fuente de energía, las casas comerciales, los principales financieros del momento, entre ellos el español Aguado, la nueva burguesía que todavía necesita revestirse de títulos de nobleza, aunque de poco recorrido…

La exhibición pavoneante de estas nuevas élites en las sesiones de ópera o en el teatro son capítulos imborrables, auténticas lecciones de esa nueva sociabilidad burguesa que está transformando la ciudad en su escenario, pero también en su campo de inversiones.

La riqueza se exhibe teniendo como telón de fondo las más de las veces un orientalismo muy del gusto del momento. Es un mundo que, salido de las revoluciones, prefiere, tras la última conmoción de 1830, las ensoñaciones que proporciona un romántico sentido de la vida que, no obstante, no desdeña el material y utilitario del dinero y de la riqueza.

Curiosamente, el tesoro clásico y material (joyas, dinero, objetos…), que transforma a Dantés en el conde de Montecristo y en un depósito de sabiduría y habilidades, tiene su contraposición en una riqueza que, en la Francia del momento, está empezando a alejarse de lo concreto (el dinero en metálico), para pasar a la metamorfosis del valor en forma de papel.

A fin de cuentas, si el primero, en un proceso que escapa al lector, es capaz de otorgar a Dantés no sólo dinero, sino poder y sabiduría, como si de un misterio de la alquimia se tratase, ¿por qué no confiar también en esas nuevas formas de manifestación de la riqueza, en esa posibilidad que tiene el dinero de multiplicarse o en esa mercancía, que como diría Marx, esconde el valor?

Marx, otra vez Marx, se cuela en el camino.

El frenético movimiento de pagarés, de títulos al portador, de bonos de deuda, de papeles cuyo valor reside en su firma o en la confianza de la casa comercial que representa, etc., etc., define admirablemente el comienzo de una fiebre inversora ( ahí aparece ya el ferrocarril como prometedor negocio) que en ocasiones se mueve también a impulsos de rumores o falsas noticias.

Cuando el conde de Montecristo descubre el telégrafo y su potencial, pone en movimiento una de las máquinas destructivas de este todavía frágil capitalismo financiero: la difusión de noticias falsas que hunden bolsas o provocan enriquecimientos inesperados.

Nada nuevo bajo el sol, pero de una sagacidad y exactitud digna de un sociólogo, de un historiador o de un antropólogo.

El héroe Montecristo es todopoderoso. Es un dominador del submundo canalla de bandoleros y contrabandistas; un submundo, no obstante, que se muestra generoso y culto, como depositario de una cultura milenaria.

Sintetiza en sí mismo toda la sabiduría de un Oriente ya declinante, pero admirado por su refinamiento, y del Occidente dominador y racionalista. Tan acentuadamente oriental es el héroe que su construcción sólo ha podido venir desde una mirada tan dominadora como la de un intelectual francés del siglo XIX como fue Alejandro Dumas.

De esa síntesis emana un poder casi omnímodo con el que irá llevando a cabo su plan de venganza contra aquellos que dieron con sus huesos en la mazmorra de If.

Pero, al final, ¿qué queda?

La redención por el amor y la felicidad a la que sólo se puede llegar tras el sufrimiento. El camino de la venganza desde “el planeta del dolor” ha sido también el de su purificación y el de una peculiar y trabajada resurrección que se encarnará en la joven pareja de Maximilien Morrel, el hijo del honrado armador de Marsella, y de Valentine Villefort, la nieta del viejo e indomable jacobino Noirtier.

“Esperar y confíar”. Palabras sabias que esconden un futuro prometedor.

¡En fin! En tiempos turbulentos, no dejen de leer a Marx y a Alejandro Dumas.

Carmen García Monerris

València, septiembre de 2021

¡Bravo!

Felicidades.

Me gustaMe gusta