(A propósito de Aguado o la embriaguez de la fortuna. Un genio de los negocios, de Jean-Philippe Luis, Zaragoza, PUZ, 2023. ISBN: 978-84-1340-458-5. 495 páginas)

Carmen García Monerris

Universitat de València

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8258-5820

c.garcia-monerris@uv.es

Recuerdo haber hablado de Alejandro María Aguado por primera vez en Clermont-Ferrand, en noviembre de 2007, con ocasión de un encuentro organizado por Jean-Philippe Luis en el marco de la celebración de los Bicentenarios sobre la Guerra de la Independencia. En el transcurso de un paseo nocturno por la ciudad, con la compañía también de María Cruz Romeo, hablamos en aquel momento, entre otras cosas, de la importancia historiográfica de reconstruir la trayectoria de personajes aparentemente de segunda fila en el determinante proceso de la revolución liberal en España.

Recuerdo también que en aquellos momentos yo estaba todavía (y lo estaría durante algunos años más) enfrascada en el seguimiento de otro gran segundón histórico, coetáneo del banquero parisino y que acabaría teniendo una relación, al menos indirecta, con él: el hacendista José Canga Argüelles (1771-1842).

Jean-Philippe no tardó en publicar el resultado de su notable investigación en la editorial Payot, en 2009, con el título L’ ivresse de la fortune. A.M. Aguado, un génie des affaires.

Yo tardaría algo más de diez años en sacar a la luz la biografía de Canga bajo el título de Mérito, virtud y ciudadanía (2021). Cuando estaba acabándola, tuve un intercambio epistolar con el hispanista francés a propósito de algunos trabajos suyos sobre el banquero, más allá de su libro. Supongo que en esos momentos alumbraba ya el proyecto de una traducción al español de su espléndida biografía. Su prematura e injustificable muerte (ninguna lo es) le privó de ver realizado su sueño; un sueño ahora cumplido gracias a un grupo de compañeros y amigos y, especialmente, gracias a las Prensas de la Universidad de Zaragoza.

El trabajo aquí reseñado constituye, sin lugar a dudas, la segunda gran aportación de Luis al estudio de un periodo histórico hasta hace poco bastante olvidado: la Década Ominosa, el segundo periodo absolutista de Fernando VII inaugurado con la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823 y finalizado con la muerte del rey en 1833.

Su inolvidable libro, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’ancien régime (1823-1834), publicado por la Casa de Velázquez en 2002, supuso en aquel momento un primer aldabonazo con el que reconsiderar los últimos años de este reinado desde una doble perspectiva: la de la modernización del Estado y la del papel insustituible en dicho proceso de los antiguos afrancesados. Se trataba de superar de alguna manera la visión de un periodo “inútil” y retrógrado desde la consideración del liberalismo español y, sobre todo, de alumbrar el importantísimo papel de la élite afrancesada en connivencia con sectores moderados de ese mismo liberalismo. De hecho, en la franja trazada entre unos y otros se diseñó una salida reformista y administrativista al impasse absolutista, frustrada posteriormente, entre otras razones, por la resistencia armada de los sectores carlistas y por la nula o escasa connivencia de la Corona con un proyecto de reforma mínimamente liberal.

Aguado o la embriaguez de la fortuna es algo más que la biografía de un comerciante y banquero, de ideología afrancesada, que transitó desde las prácticas y el mundo epigonal del Antiguo Régimen en la Monarquía hispana hasta el París de la Restauración y de la Monarquía orleanista, así como de la formidable eclosión de la burguesía financiera de la que formaría parte.

El género biográfico en manos de un buen historiador (como es el caso) puede constituir un instrumento privilegiado para adentrarse en las lógicas, prácticas, contradicciones, rupturas y continuidades de cualquier periodo histórico. El atractivo radica en el peculiar tamiz de los acontecimientos y procesos históricos a través de las experiencias intransferibles de un individuo y, de manera especial también, en la posibilidad de explicaciones densas de los mismos a través de las vicisitudes de quien los protagoniza. Ambas cosas están perfectamente tratadas en el libro de Jean-Philippe Luis.

El mismo, notablemente riguroso y erudito, contiene en su estructura y desarrollo la ambición de combinar las técnicas propias del género biográfico con las de la explicación densa de carácter sociológico. Constituye, en este sentido, un cruce entre la tradición historiográfica anglosajona y la francesa, seguramente con un peso mayor de esta última por razones obvias.

Significativamente, en la edición francesa, el autor pospuso el nombre del protagonista al del proceso histórico que mejor le definía: la embriaguez de la fortuna, el enriquecimiento. Algo que no se ha respetado en la traducción al español que, sin embargo, ha permanecido a veces demasiado apegada a la literalidad de expresiones del francés en el transcurso del texto. Un déficit que, con todo, no mengua el valor de esta edición y las posibilidades de difusión mayor de la obra de Jean-Philippe Luis que, sin duda, potenciará.

Tres grupos de problemas constituyen los nudos direccionales por los que hace discurrir el autor la trayectoria del personaje: los del grupo social y familiar al que pertenece y la toma de decisiones en un peculiar contexto histórico; los de su actividad comercial y financiera a través de la que consigue enriquecimiento personal y significación público-política; y, en fin, los necesarios e ineludibles mecanismos de socialización a través de aquellos elementos culturales y simbólicos dominantes en la época.

Los Aguado provenían de un tronco navarro-riojano que se instaló en Cádiz en la década de los treinta del siglo XVIII, ciudad desde la que aumentarían sus actividades mercantiles, pronto dirigidas hacia los dos mundos: el atlántico y el europeo. Con los hermanos Antonio, Fernando y Roque Aguado se iniciaron los mecanismos tanto para el enriquecimiento familiar como para la búsqueda de aquellos elementos simbólicos de significación social en el Antiguo Régimen: la inversión en tierras y el ennoblecimiento.

Tras la concesión de la hidalguía, el abuelo de nuestro personaje, Antonio Aguado, consiguió un título de Castilla en 1764: el de conde de Montelirios y vizconde de Casa Aguado. Su posterior casamiento con los Ramírez de Estenoz, de tradición militar y con intereses económicos también en ultramar (Cuba), completó los mecanismos de ascenso social que se verían coronados a no tardar con su participación en el poder local sevillano y con la adquisición de varias propiedades en Andalucía. La integración en la potente oligarquía sevillana del siglo XVIII fue bastante efectiva.

El tercer nieto del patriarca de la saga, Alejandro María Aguado, nació en 1785. De madre indiana y formando parte de un núcleo familiar numeroso, Alejandro María fue destinado a la carrera militar. Curiosamente, como señala el autor, ninguno de sus hermanos cursó la carrera eclesiástica. Tres de los cinco varones, por el contrario, fueron militares, un destino que, a finales de siglo, iba más allá del tradicional reducto para el privilegio. La conexión económica entre esta institución, la monarquía y la oligarquía comerciante y financiera era cada vez más intensa. La posibilidad de promoción social para muchos de los hijos de esta elite era también una evidencia, sin olvidar el papel del estamento militar y de alguna de sus instituciones en el impulso y desarrollo del proyecto científico y técnico de la Ilustración.

Los primeros capítulos del libro suponen la reconstrucción no sólo de la trayectoria del protagonista principal, sino la de toda una clase social, una oligarquía comercial ascendente, que encontró en las “empresas de la Corona” y sus dominios, utilizando formas de significación social tradicionales, los medios adecuados de prestigio, ascenso social y enriquecimiento. Gran parte del éxito del reformismo borbónico radicó, precisamente, en la capacidad de integración de esta nueva elite, hasta que la crisis finisecular creó un techo infranqueable, al menos para aquellos que no supieron sortear los mecanismos de los nuevos tiempos.

Ese no fue el caso de Alejandro María Aguado. Su incorporación a las filas francesas constituye, en palabras de Luis, “un enigma”. El que sería ministro de José Bonaparte, Gonzalo O’Farril, primo de Mariana Martínez de Estenoz, madre de Alejandro María, formaba parte de sus contactos desde su época en el regimiento de Jaén. También en el ejército tuvo como compañero al futuro “libertador” de Argentina, José de San Martín. Los Aguado Ramírez de Estenoz no parecieron preocuparse en exceso por la llegada de Soult a Sevilla. Ello les permitió, además, recuperar la posición en el poder local de la que habían sido desplazados como consecuencia de los motines de 1808. Pocos años más tarde, Aguado formaría parte del séquito de aquel general, cuando el ejército francés se dispuso a cruzar la frontera.

Una vez más, un caso particular puede ilustrar sobre lo general. En este caso se trata del problema de la toma de decisiones de los individuos. En una situación tan traumática, compleja y novedosa, aquella no suele responder en líneas generales a un cálculo sosegado de posibilidades o ni siquiera a la ideología. Se trata de circunstancias mucho más aleatorias y volubles, nada propensas, por otra parte, al mantenimiento de una coherencia sólo exigible desde una racionalidad retroactiva.

La singularidad de Alejandro María no fue haber optado por el bando bonapartista, sino haber abandonado su país con el ejército francés acompañado de su pareja, Carmen Moreno, de extracción humilde (era apodada “la cantinera”), con la que se casaría mucho más tarde. Su primer hijo “ilegítimo”, Alejandro, nació a las pocas semanas del exilio. Parece ser, por tanto, que en su elección y determinación hubo motivos muy personales respecto a los que, ahora sí, mantendría una coherencia (al menos formal) durante toda su vida.

Desde el exilio, Alejandro María hizo valer de manera notable la efectividad de los lazos directos e indirectos de parentesco. Su carrera militar fue abandonada por los negocios mercantiles tradicionales en la familia. Se convirtió en un notable comerciante de vinos con sede en París y contactos con Burdeos, Cádiz, Sevilla o Cuba, entre otros puntos clave de las grandes compañías mercantiles de la época. En palabras del autor, “Alejandro María no partió de cero ni se improvisó como negociante por casualidad. Se valió del capital social, relacional y cultural de su linaje para reconstruir su vida” (p. 170).

Hasta la mitad de la década de los 20, nuestro protagonista compaginó esta actividad preferente de los intercambios comerciales con ultramar con la más peculiar de gestión de bienes de particulares, especialmente afrancesados españoles que habían podido regresar a su país de origen. Con ellos inició también un discreto papel de acreedor que le permitió ir perfilando una actividad y un perfil social y económico que resultaría determinante para su posterior papel cono banquero: el del intermediario.

Efectivamente, el “destino excepcional” de Aguado, en palabras del autor, se forjó desde su posibilidad de gestionar los préstamos y la deuda del Estado español. La crisis financiera de la monarquía española, arrastrada desde finales de la centuria anterior, se vio agravada notablemente por los costes de la Guerra de la Independencia, los vaivenes políticos, la pérdida de las colonias americanas y el contexto de crisis que siguió al final de las guerras napoleónicas. A ello se sumó, de manera determinante, la política seguida por Fernando VII durante sus dos periodos absolutistas, que dificultó no sólo la solución al problema de la deuda, sino la inclusión de la Corona de España en los tibios mecanismos representativos y liberales que se empezaban a abrir paso en Europa.

La revolución de 1820 supuso, después de los agitados años de guerra civil y de la primera experiencia absolutista, la posibilidad de reemprender el proceso de reconstrucción de un Estado cuyo sentido y organización respondiera a las claves constitucionales de 1812. En esa tarea, la Hacienda Nacional sería la viga maestra sobre la que pivotar el resto del edificio, al tiempo que, desde la perspectiva liberal, se consideraría como el ámbito privilegiado de relación entre el sujeto productivo y el nuevo ciudadano

En ese contexto, el reconocimiento de la deuda histórica como “deuda de la Nación” y la desastrosa situación financiera y tributaria interior obligaron a la ruptura del sacro santo principio liberal del equilibrio presupuestario, recurriendo al endeudamiento exterior. El primero de los empréstitos fue gestionado precisamente por José Canga Argüelles, a finales de 1820. A él siguieron otros sucesivos que, en conjunto, conformaron el posterior problema de la deuda o de “los bonos de las Cortes”.

El restablecimiento del absolutismo y la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis supuso un notable aumento del endeudamiento con el país vecino y, sobre todo, un aislamiento financiero de la Corona de España en las principales capitales y bolsas de Europa ante la realidad de la pérdida de América y, sobre todo, ante el empecinamiento de no querer reconocer la deuda histórica y, especialmente, la deuda o “bonos de las Cortes”. La encrucijada geopolítica mostraba una vertiente económica-financiera, al tiempo que ésta contenía también una potente carga política y “constitucional”.

En medio de ella fue donde Aguado trazó su “destino excepcional”, convirtiéndose en el “banquero de la Corona de España” y, prácticamente, en el soporte financiero del absolutismo fernandino, actuando en relación directa con los comisionados del gobierno en París (José Carrese o Javier de Burgos) o, incluso, con los propios secretarios de Estado como López Ballesteros.

Gracias a sus negociaciones y mediaciones, pudo de manera directa o indirecta abrir a los intereses españoles no sólo la bolsa de París, sino otros núcleos como Berlín, Francfort o Hamburgo. Evidentemente, el núcleo más resistente a lanzar salvavidas al Estado español fue el londinense, aunque sectores parisinos participaron también en determinados momentos con los ingleses en campañas de desprestigio de Fernando VII y de su política financiera de no reconocimiento de la deuda.

Los capítulos dedicados por Jean-Philippe Luis a las actividades financieras del que se convirtió en uno de los banqueros más importantes de Europa son una muestra palpable de su rigor, exhaustividad y conocimiento del tema. Aguado se convirtió en el principal valedor financiero del absolutismo fernandino al menos desde comienzos de la Década hasta la revolución de 1830. El primer empréstito que gestionó o “empréstito Guebhard” fue la gran plataforma que permitió su irrupción en el mundo de las grandes finanzas. Aunque es verdad, como afirma Jean-Phillipe Luis, que el nombre de Aguado quedó unido y asociado a “la política de supervivencia del absolutismo”, también lo es, como analiza perfectamente el mismo autor, que siempre se movió entre los intersticios del círculo trazado por los antiguos afrancesados y el espíritu reformista de grupos determinados a impedir la deriva más reaccionaria de Fernando VII. Aguado siempre actuó (o procuró actuar) en el ámbito del pragmatismo reformista de un Javier de Burgos, un Sebastián de Miñano, el marqués de Casa Irujo, Ofalía o, de manera decisiva, López Ballesteros.

Su enriquecimiento lo convirtió en uno de los propietarios más ricos de París. Las actividades financieras relegaron a un segundo plano las actividades mercantiles, que pasaron a ser gestionadas por socios o empleados. Diversificó sus inversiones con la adquisición de grandes granjas, actividades industriales (inversiones en Creusot o un proyecto de industria papelera propia), propiedades inmobiliarias, minas o contratos de “obras públicas”. Adquirió también, movido seguramente por una cuestión de prestigio, los viñedos Château Margaux.

Pero Alejandro María Aguado, además de convertirse en un hombre inmensamente rico y casi imprescindible para determinados intereses, era ante todo un hombre de su tiempo. Pocos como él, por sus actividades, por sus ambiciones, por su propia trayectoria familiar e incluso por sus fracasos, simbolizaron tan a la perfección eso que Marx definió tempranamente como la gran “burguesía financiera”. Es decir, ese grupo social que, en la Europa de la primera mitad de siglo, sacudida por las oleadas revolucionarias y la voluntad de permanencia del antiguo orden, supo agrupar bajo el paraguas de su posición y de sus actividades, los intereses (a veces contrapuestos) de los dispersos grupos burgueses.

La enorme diversificación de inversiones no era, en este caso ni en este momento, una debilidad, sino una necesidad. En un mundo en vertiginoso cambio, en el que el incipiente capitalismo de libre mercado casi exigía para la supervivencia prácticas altamente especulativas, era relativamente fácil (a poco que se tuviera cierto capital social y relacional, como en el caso de Aguado) encontrarse con este perfil del “casi advenedizo” que, en pocos años, ocupa el centro de la escena. Los ascensos eran vertiginosos, sólo comparables muchas veces en su velocidad a las caídas.

Por otra parte, el lento proceso de construcción del Estado moderno liberal, al tiempo que generaba nuevas necesidades, pugnaba por delimitar un ámbito de juego público acotado y regido por normas legales e impersonales que superaran el tradicional sentido del poder en el Antiguo Régimen. En esa pugna se fue diferenciado lo público y lo privado, ámbitos todavía escasamente separados durante la primera mitad del siglo.

La extraordinaria actividad económica y los cambios introducidos por la revolución agraria y la revolución industrial hicieron emerger un potente sector financiero que tendría que esperar a mitad de siglo para que pudiera ser institucionalizado, normalizado y, sobre todo, estructurado a partir de referentes generales y públicos. En Inglaterra, la Ley Peel, que regulaba el sector bancario, no se promulgó hasta 1844.

Cuando ni el Estado (ni siquiera todavía el ejercicio del poder) podía asentarse en una arena neutra de lo público, ni las actividades económicas y sus agentes se regían estrictamente por las imposiciones de las normas legales y administrativas, el resultado no podía estar demasiado alejado de una resolución a partir de las relaciones personales, grupales o familiares. Entre éstas, con la inseparable especulación, el riesgo, el aventurismo y la racionalidad progresivamente impuesta por el despliegue de la Ley y la Administración, se movieron personajes como los Aguado, los Laffite o los Rothschild.

Incluso en esa encrucijada, los principales agentes necesitaban participar del mundo de los valores, culturas y símbolos que les aseguraba la integración y participación en sociedad. Aguado, en este sentido, fue paradigmático: la manipulación y control de la prensa, la presencia en su entorno de periodistas venales, la proximidad y facilidad de acceso a los altos cargos políticos, la difusión de rumores de gran efecto en un contexto de notable actividad especulativa, la rentabilidad económica de las relaciones familiares… Todos ellos fueron instrumentos en medio de los cuales había crecido el otrora militar afrancesado y que el actual banquero supo utilizar admirablemente a su favor y para sus intereses.

Con todo, lo que tal vez hace del “caso Aguado” uno especial no fue su procedencia política y social, la de un hidalgo afrancesado al servicio del absolutismo, ni siquiera su rápido enriquecimiento. Desde mi punto de vista, fue la captación de la importancia de los elementos culturales y simbólicos en su cambiante mundo lo que le convirtió en un personaje tan altamente prototípico que fue capaz de captar la atención de novelistas como Honoré de Balzac o Alejandro Dumas.

Alejandro María Aguado fue un mecenas importante, que tuvo en París una más que notable galería propia de cuadros en la que la presencia de la pintura española era significativa. Difícil resulta, por supuesto, desligar esta actividad del fervor coleccionista de la burguesía de su tiempo, así como del paso de las tropas francesas por el suelo español y del contacto posterior que nuestro banquero mantuvo con alguno de sus mandos. Su extraordinaria mansión en París, el palacete Hôtel de Augny, competía con otras notables residencias y otros auténticos palacios en medio de sus amplias posesiones rurales en provincia.

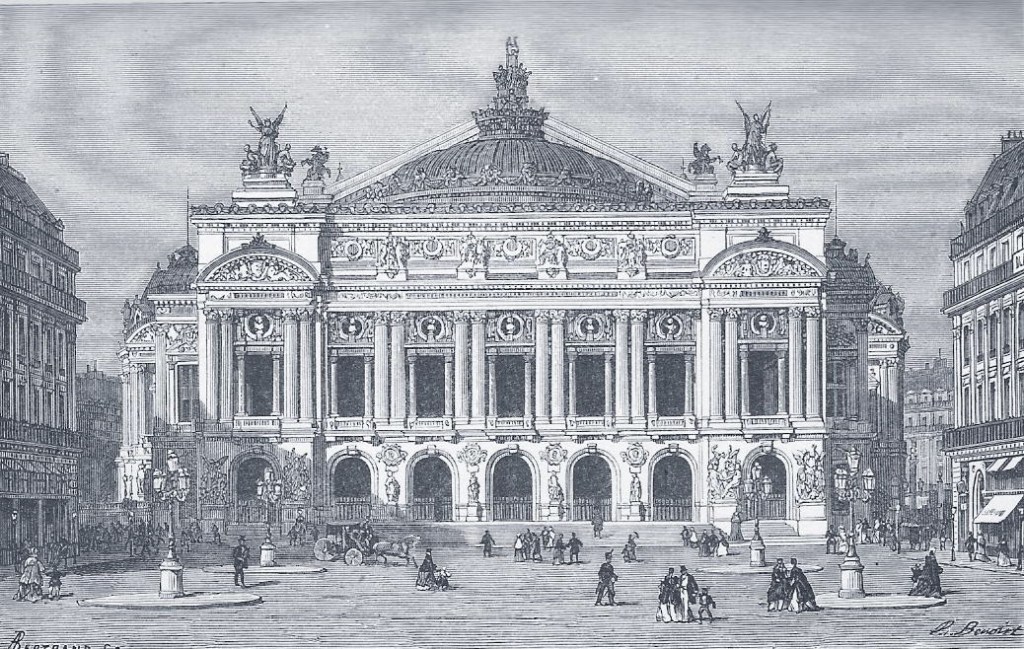

Pero si algo llama la atención en su trayectoria es su apasionada dedicación a la ópera. Mecenas y amigo íntimo de Rossini, acabó personal y económicamente implicado en dos de las grandes instituciones culturales parisinas del mundo del espectáculo: la Ópera de París y el Théâtre Italien. Dos de sus hijos, nacidos después de la formalización tardía de su matrimonio con Carmen Moreno, se llamaron Olimpio y Onésipe.

Su palco en la Ópera de París era el palco real que había pertenecido a Luis XVIII y Carlos X. Sólo renunció a él para intercambiárselo al duque de Orleans, futuro heredero de la Corona. Su carruaje de paseo por las calles de París podía confundirse por su magnificencia con el de Luis Felipe.

Desconozco si Jean-Philippe tuvo la oportunidad de leer el magnífico libro Los europeos, de Orlando Figes. Si hubiera sido así, hubiera comprobado de qué manera tan admirable su Alejando María Aguado se integraba en ese maravilloso trío amoroso, pero también cultural, que en el París de la primera mitad de siglo conformaron Louis Viardot, la cantante Paulina García (hija del músico Manuel García, amigo también de Rossini y hermana deMaría Malibrán) y el escritor ruso Iván Turguéniev.

Su palco en la Ópera de París era el palco real que había pertenecido a Luis XVIII y Carlos X. Sólo renunció a él para intercambiárselo al duque de Orleans, futuro heredero de la Corona. Su carruaje de paseo por las calles de París podía confundirse por su magnificencia con el de Luis Felipe.

No es fácil revivir esos momentos de esplendor en el París orleanista. El mundo de esos años, aunque próximo ya a nuestros valores, no era todavía nuestro mundo. Analizar y escrutar la compleja combinación y el tupido entrecruce entre las prácticas y referentes antiguos y aquellos nuevos que se abrían paso constituye sin duda uno de los valores de este singular estudio.

Resulta un anacronismo afirmar que la vida de Alejandro María Aguado fue “de película”, pero no lo es decir que fue “de novela”, como efectivamente lo fue, señal inequívoca de su paradigmática, aunque también singular, trayectoria. Cuando, próximo ya el final del reinado de Fernando VII, Aguado quiso participar en sendos proyectos públicos referidos al canal de Castilla y a la desecación de las marismas del Guadalquivir, el otrora banquero exigió la concesión de algún título de Castilla. Seguía la senda de su abuelo Antonio Aguado en los años sesenta del siglo XVIII.

Tal vez en una demostración más de su peculiar sentido del agradecimiento o de la lealtad, o, más bien, de su perversidad, Fernando VII le concedió el título de “marqués de las Marismas del Guadalquivir” en 1829. Como mínimo, debió resultar algo malsonante en el selecto y burgués París de los años treinta.

Este título, tras recaer en tres o cuatro generaciones de los Aguado, pasó a la familia Kirkpatrick y O’Farrill y de ahí a los Escobar Kirkpatrick. Todos recordamos, seguramente que este era el título (no ficticio, sino real), que ostentaba el actor Luis Escobar, inolvidable protagonista de la película de Luis Berlanga, La escopeta nacional, estrenada en plena Transición en España (1978). ¿Ironías de la Historia?

El libro de Jean-Philippe Luis es ya, sin duda, un referente para una cabal comprensión de la última y decisiva etapa de la era fernandina. De manera general, construye un friso muy peculiar, a través de un personaje singular, de alguna de las líneas de fuerza, contradicciones, rupturas y continuidades del largo camino de crisis del Antiguo Régimen a la nueva sociedad burguesa y liberal.

En otro sentido, constituye un magnífico ejemplo de la posibilidad de nuevas miradas sobre el complejo y árido mundo de las finanzas, tanto a nivel interior como internacional. Frente a los tradicionales sesgos economicistas de las historias de las haciendas, parece imponerse su importancia en la definición de las reglas del nuevo sentido del poder y de la ciudadanía (como, por otra parte, preconizaban los primeros liberales) y de la construcción de diversos grupos sociales en pugna. La carga política y constitucional de los problemas hacendísticos, en general, y de la deuda de los estados, en particular, es un camino imprescindible a recorrer si queremos entender en toda su complejidad la naturaleza del nuevo Estado liberal.

La lectura de este libro es un auténtico placer. Desde mi modesta opinión como historiadora y lectora, yo recomendaría acompañarlo (además del ya mencionado libro de Figes) con La guerra civil en Francia, de Karl Marx y El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Estoy convencida de que Jean-Philippe Luis estaría de acuerdo.

(Reseña en Tiempos Modernos)