(A propósito de El Imperio del algodón. Una historia global, de Sven Beckert. Barcelona, Crítica, 2016)

Mi verano suele ser monográfico. Lo dedico a leer grandes volúmenes y muchas veces uno solo de ellos me ocupa todo el tiempo disponible.

Recuerdo que un año lo dediqué a Orlando Figes y a su imprescindible Historia de la revolución rusa; otro, me estuve deleitando con las aventuras de Edmond Dantés, El conde de Montecristo; otro, lo dediqué a Resurrección de Tolstói; hace algunos años ataqué con auténtica fruición la biografía de J. M. Keynes, de Robert Skidelsky …

Este agosto he leído El Imperio del algodón, de Sven Beckert, un libro que permite ver con otros ojos la tan traída y llevada “revolución industrial” iniciada en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII en el ramo del textil, concretamente del algodón.

¿Qué hay de nuevo en este monumental ensayo? Sinceramente, nada que cualquier historiador no conozca ya. Los hechos y su contexto nos son conocidos; las consecuencias del proceso industrializador creemos saberlas también.

Después de algunas décadas en las que estuvo de moda ese primer modelo de Revolución Industrial de sesgo eminentemente economicista, totalizador y rupturista, aprendimos también, poco a poco,a relativizar el proceso; a entenderlo desde las propias contradicciones y posibilidades de las formas tradicionales de producción y desde su radical vertiente social y política.

Cumplíamos con honestidad profesional y con los medios a nuestro alcance con la necesaria renovación historiográfica.

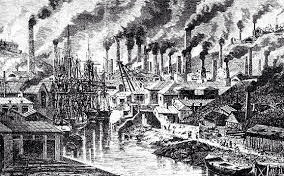

Nos propusimos superar la imagen icónica de una gran fábrica echando humo, de las grandes concentraciones proletarias o de los poderosos comerciantes deseosos de invertir grandes sumas en las innovaciones del textil o de la metalurgia.

Intentábamos transmitir, por el contrario, la idea de una mayor complejidad social y económica; de la pervivencia tensa y contradictoria de formas de producir diversas; de lo mucho que costaba pasar de la familia que trabajaba a tiempo parcial en las nuevas factorías a la realidad y consciencia de ser un asalariado; del empeño de muchos pequeños productores en una reinversión paciente y constante de beneficios en sus talleres hasta convertirlos en grandes factorías; de la complementariedad entre los cambios en el medio rural y en el medio urbano; o de la complicidad de un potente y ambicioso Estado en las transformaciones que se estaban llevando a cabo.

Inglaterra, parte de esa irreal “isla sin revolución”, acabó por ser también el otro gran modelo de la primera Revolución Industrial. El “taller del mundo” se convirtió no sólo en el primer exportador de productos manufacturados, sino también en el espejo en el que otros países europeos quisieron mirarse.

A partir de los años 30 del siglo XIX, Inglaterra se puso de nuevo de moda entre los hijos de una burguesía que tenía demasiado reciente el recuerdo de los convulsos años de la revolución exportada por los ejércitos napoleónicos. Guizot, en su formidable Historia general de la civilización en Europa (1828), volvió a levantar el quebrantado puente entre la cultura anglosajona y la francesa, entre la isla y el continente.

Era el mismo puente y el mismo diálogo que en su momento había intentado Montesquieu en pleno siglo de las Luces, y la misma “ilusión” que mantuvo en su interpretación histórica de la Revolución el filósofo e historiador François Furet, ya en el siglo XX.

A pesar de las innovaciones y recepciones de las nuevas corrientes historiográficas, la realidad fue que nunca logramos deshacernos del todo de la visión eurocéntrica, europeísta y anglófila de un proceso que, sin embargo, estaba operando desde sus inicios a un nivel mundial.

Como gran concesión a algo que sabíamos (pero que seguíamos sin asimilar), recurríamos a la consabida relación entre lo ocurrido en Inglaterra, en las décadas finales del siglo XVIII, y el progresivo proceso de desindustrialización de la India colonial; o a la inequívoca complementariedad entre las plantaciones esclavistas de las Indias Occidentales y del Sureste de los Estados Unidos, y el notable empuje industrializador en Europa. Pero…

Enunciábamos estas realidades, coetáneas a las profundas transformaciones tecnológicas y sociales que se estaban produciendo en el noroeste de Inglaterra, pero no aprehendíamos en su amplitud lo que ello significaba. Como dice el autor, “hemos preferido construir con excesiva frecuencia una historia del capitalismo despojada de las realidades de la esclavitud, la expropiación y el colonialismo” (p. 19). Sin olvidar que este primer ejercicio industrializador estuvo ligado también a una formidable y dramática movilización de mano de obra infantil y femenina.

Las obra de Beckert contiene dos cosas muy importantes para cualquier historiador: una mirada más amplia y abarcadora, auténticamente global, y una capacidad de interrelación narrativa y explicativa entre las diversas partes de este gigantesco rompecabezas que fue el primer gran empuje industrializador.

Estamos ante una obra monumental, que explica de manera extraordinaria lo que sin duda constituye también un proceso de enorme amplitud y profundas consecuencias. Lo que Beckert hace es no sólo dar cuenta del mismo, sino de qué manera acabó tejiendo una compleja red de interrelaciones a nivel mundial que afectaron tanto a la producción de manufacturas como al mundo rural y a la producción de alimentos. De hecho, sólo desde esta tupida red y desde las interconexiones necesarias que se establecieron es posible entenderlo en toda su complejidad.

La historia del algodón se hizo presente a los europeos cuando gran parte del resto del mundo llevaba ya siglos cohabitando con esta fibra y sus posibilidades de transformación. Desde la India o la China, pasando por el imperio turco hasta la cultura maya o los posteriores territorios de Nueva España y Perú o algunas tribus africanas, lo cierto era que la fibra y el tejido de algodón formaba parte de la tradicional forma de producción complementaria de muchas familias campesinas, y era objeto de un trasiego comercial que se articulaba a partir de varios e independientes centros difusores.

La distribución espacial de las redes de cultivadores, manufactureros y consumidores era, al menos hasta mitad del siglo XVIII, “multipolares y desconectados”, aunque mostraban ya una clara tendencia a su centralización en Europa (p. 85).

De hecho, en los siglos finales de la Edad Moderna, se configuró lo que el autor denomina “el capitalismo de guerra”, para otros “el mercantilismo”, o también “la acumulación originaria de capital” (en palabras de Karl Marx). Fueron momentos de dominio del capital comercial, muchas veces asociado en compañías que actuaban como brazos de los Estados o de las monarquías soberanas.

En palabras de Beckert, “la esclavitud, la dominación colonial, el comercio militarizado y las expropiaciones de tierras” prepararon “el fértil suelo del que iba a brotar un nuevo tipo de capitalismo” (p. 87).

El autor conjuga perfectamente diversos planos de análisis, desde las descripciones generales y globales a los enfoques más particularmente locales o regionales. De lo general a lo particular o de lo local a lo global, siempre en una dialéctica explicativa de la que nunca se oscurece el carácter mundial tanto de la primera industrialización como del capitalismo mismo.

El lector puede pasar así, desde la gran narración de ese primer “capitalismo de guerra” y sus interconexiones mundiales, a la resistencia del campesinado y de parte de los comerciantes indios a la penetración del capital extranjero, a la necesaria movilización de mano de obra a gran escala para las plantaciones del arbusto, o a la descripción densa de los cambios sociales y tecnológicos en Lancashire que revolucionaron la forma de producir y provocaron la expansión descomunal de la demanda de la materia prima.

El nuevo capitalismo industrial, en efecto, creció sobre el “fértil suelo” del anterior momento de dominio del capital comercial, pero éste, a su vez, encontró su modo de crecimiento en los inicios del colonialismo, en los procesos de expropiación de tierras y en la ingente movilización de mano de obra que no encontró otra manera de someterse y lograrse sino a través de la esclavitud.

La relativa multipolaridad de la primera globalización desapareció en los años centrales del siglo XIX. Se fue imponiendo una centralidad europea que, no obstante, todavía permitió, tras la Guerra de Secesión americana y la primera gran crisis global de 1873, el mantenimiento en un caso. o reactivación en otro, de determinados focos de producción que habían sido tradicionales (como el de Egipto o el de Anatolia o la propia India).

El final de la esclavitud en Estados Unidos y el miedo a las revueltas determinó en el seno del capitalismo industrial la necesidad de desarrollo de nuevas estrategias, tanto para la producción de la materia prima como para su comercialización. Superado el modelo de la movilización y utilización a gran escala de la mano de obra esclava, la mirada se dirigió hacia el mundo rural próximo.

Desde el último tercio del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX las nuevas necesidades del capitalismo (no sólo ni exclusivamente del “imperio del algodón”) acabaron por implantar una nueva forma de relación con el mundo rural y los campesinos, entre los que se generalizó la pequeña propiedad, el arrendamiento o el trabajo asalariado.

En cualquier caso, la subordinación del campo a las necesidades del capital mediante el crédito constituyó una nueva manifestación de sojuzgamiento del campo por la ciudad.

La presión de la demanda de algodón determinó, en muchos lugares del planeta, la sustitución progresiva de cultivos. La fibra vegetal ganó espacio a costa de los alimentos y a costa de la cada vez mayor imbricación del campesinado en las redes del capital comercial y financiero.

La crisis y el final del esclavismo, así como los avances tecnológicos y en los medios de comunicación y transporte de las últimas décadas del siglo XIX, supusieron un reajuste también global. Un “tsunami de desindustrialización” (p. 392) se apoderó de algunas zonas. En otras (centro de Asia, Egipto, África occidental, norte de la India), resurgió la posibilidad de integrarse en el mercado mundial de la materia prima, produciéndose una penetración en el medio rural tradicional, que sucumbió al “oro blanco”.

En el último tercio del siglo XIX “los estadistas, manufactureros y distribuidores consiguieron romper las barreras locales que habían obstaculizado hasta entonces el consumo del algodón en los viejos feudos del universo algodonero. En muchos lugares del mundo, los campesinos y los antiguos hilanderos y tejedores pasaron a ser compradores, por primera vez, de hilos y telas europeos, norteamericanos y, finalmente, japoneses” (p. 388).

El capitalismo industrial y financiero de finales del XIX marchaba al mismo compás que lo hacía el mercado del algodón, su transformación y comercialización. Durante las primeras décadas del siguiente siglo, nuevos movimientos de “hambre del algodón” provocaron la colonización de zonas vírgenes u ocupadas por otro tipo de cultivos: el centro de Asia, nuevas zonas de expansión en Texas, Corea, Egipto, territorios coloniales africanos de Francia, Alemania, Portugal, Bélgica…

Al respecto de esto último, el autor describe de manera ejemplar el experimento llevado a cabo en Togo por los alemanes con la ayuda de expertos agrónomos norteamericanos, descendientes ellos mismos de familias esclavas. Era el mismo triángulo, pero invertido, sobre el que hacía siglos se había asentado el “capitalismo de guerra” moderno.

Gran parte del poder europeo pudo sostenerse gracias a los ámbitos de expansión de este imperialismo del algodón. Poco a poco, sin embargo, la relación entre centros manufactureros y zonas productoras de materia primera empezó a variar. Surgió, en el ámbito de la producción, lo que el autor denomina “la reaparición del sur”, es decir, el traslado progresivo de los centros manufactureros hacia zonas donde los costes de producción, especialmente los salariales, fueran más competitivos.

En Estados Unidos, la industria algodonera fue reubicándose en el Sur. Al mismo tiempo, el surgimiento de un movimiento de “industrialismo anticolonialista” propició la aparición o, en su caso, reaparición de esta manufactura en lo que habían sido antiguas colonias.

Todos los movimientos del capital -conviene recordarlo-, al menos hasta bien avanzado el siglo XX, se desarrollaron en paralelo o confluyendo con el proceso de creación de los Estado modernos. Su proyección mundial indefectiblemente se hacía sin perder el cordón umbilical del poderoso estado-nación que habían contribuido a crear y al que tanto debía.

El imperialismo fue una fase superior de este proceso que asistió también al surgimiento del capital financiero y, con él, a una progresiva y cada vez mayor separación de la economía respecto al producto concreto.

El neoliberalismo, en expansión desde los años 70 del siglo XX, acabó por consumar la ruina del industrialismo textil en el hemisferio Norte y una dependencia cada vez mayor de multitud de centros y núcleos productores, especialmente de Asia. Sin embargo, la relación entre capital comercial y capital empleado en la producción ha sufrido un cambio de naturaleza.

El nivel de globalización en el que estamos inmersos actualmente viene impuesto no sólo por el desligamiento del capital de sus ataduras territoriales, sino también y especialmente por el aumento de la especulación financiera y la cada vez mayor dependencia de algo tan intangible como son las marcas. Sin dejar el ámbito del algodón, y como nos dice el autor, a los nuevos “comerciantes” ya no les interesa el negocio de la materia primera, ni el hilo ni siquiera el tejido: les interesa el negocio de la ropa cobijado bajo el paraguas de potentes marcas.

Es indudable que el proceso de evolución y globalización del capitalismo hubiera podido seguirse también con otros productos y otras materias primas distintas al algodón. Pero no podemos criticar al autor por haber elegido este. Leemos su historia como leemos la historia del capitalismo. Su globalidad es la misma que la del sistema económico del que forma parte.

El hilo que en un momento determinado rodeó al mundo nos ayuda, tal vez mejor que un tratado de teoría económica, a comprender la naturaleza de un sistema económico inexcusablemente unido a la subordinación, la explotación y la dependencia. Pero también, como nos recuerda Marx desde su admiración a la burguesía, a la modernidad y al avance tecnológico. Como señaló Tocqueville a la vista de una ciudad industrial inglesa, nunca el hombre en su avance civilizatorio parecía tan cerca de la barbarie.

Valencia, agosto de 2022

Carmen García Monerris