Había una época en que los reyes tenían muchas cosas, tantas como las que podía tener cualquier señor feudal. A fin de cuentas, el rey no era más que un primus inter pares y como tal se las debía apañar para sobrevivir.

Tenían vasallos, siervos, castillos, tierras, pueblos e infinidad de derechos que cobraban en función de su capacidad jurisdiccional, que era tanto como decir poder. Junto con otros grandes o medianos señores de todo tipo, incluyendo eclesiásticos, órdenes militares, corporaciones diversas, ayuntamientos, concejos, villas, etc., constituían un conglomerado de “cuerpos” definitorio de una sociedad con pluralidad de jurisdicciones. Eran “estados” con reyezuelos o, como dijo alguien, “reyes chiquitos”.

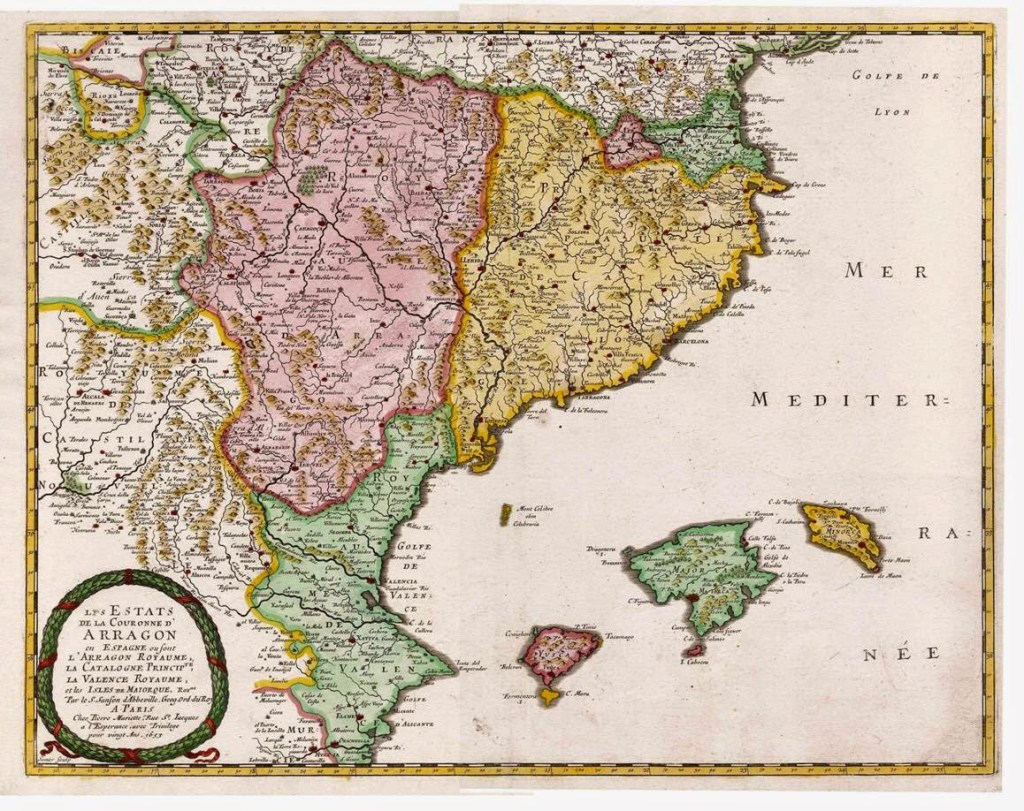

Los patrimonios eran familiares, ligados o vinculados a la familia y mayoritariamente amortizados, es decir, que no podían ser objeto de venta. El de los reyes se llamaba patrimonio real y, aunque en algunos territorios (antigua corona de Aragón, que incluía Cataluña, València, Baleares y Aragón) siempre tuvo el carácter de fideicomiso del heredero y no enajenable, en la práctica se hizo un uso discrecional del mismo, procurando siempre salvaguardar la indivisibilidad del reino.

Eso quiere decir que, como todos, los reyes hacían con su patrimonio lo que querían, que para eso era suyo. En un equilibrio que se llamó “constitución libertaria”, se vino a concluir que a cada cual lo suyo. El rey tenía sus cosas y el reino (es decir, todos los demás, pero especialmente los privilegiados), las suyas. Si el rey necesitaba más, pues acudía a las Cortes o a los Parlamentos para solicitar subsidios o donativos que, lógicamente, se concedían a cambio de algo.

Pero ese equilibrio, por naturaleza inestable, se fue rompiendo a favor de los reyes. Cada vez más poderosos, dependían cada vez menos de su patrimonio y más de aquello que, mediante la ampliación de su jurisdicción, conseguían o consolidaban en forma de tributos.

No es que el patrimonio fuera lo “privado” y los tributos lo “público”: esa distinción, sencillamente, no existía. La hacienda del rey era del rey, y no de todos, de la misma manera que la de la nobleza o el clero era patrimonio nobiliario o eclesiástico.

Las cosas se fueron complicando con el devenir de los siglos. Hubo sitios (como Inglaterra) donde los Parlamentos se opusieron de una manera efectiva al poder de los monarcas. En otros, el poder del rey siguió aumentando hasta llegar a absoluto. La capacidad de esos “cuerpos intermedios” o, sencillamente, de los otros “estados” que convivían, en desigual competencia, con el estado de la Corona, fue mermando y en algunos casos acabó por desparecer.

En ese avance de las “regalías” del monarca, este acabó simbolizando el “bien general” o “común”. La hacienda real tenía una pequeña parte constituida por su ancestral patrimonio, pero la parte relativa a tributos iba aumentado. Todo era, no obstante, del rey. La hacienda real seguía siendo la del “estado de la Corona” y no la de todos, por mucho que algunos reformistas ilustrados se empeñaran en lo contrario.

¿Hasta dónde era factible que el rey siguiera con el proceso de imposición de sus regalías sobre las otras regalías? Nada estaba predeterminado, pero la sociedad en conjunto iba avanzando hacia una percepción nítida y cada vez mayor de sus derechos.

Y llegó la Revolución. La sociedad, en forma de Nación, se impuso al rey y la soberanía se declaró que no era del monarca, sino de ese nuevo sujeto político. La hacienda, ahora sí, era Hacienda nacional. ¿Qué hacer con el patrimonio real?

Mi hermana Encarna y yo, hace unos años publicamos un libro titulado Las cosas del rey. Historia de una desavenencia política (1808-1874) (Akal, 2015), en el que intentábamos contestar a esta pregunta.

¿Merecía la pena dedicar años de trabajo e investigación a un tema como este? ¿Tan importante era el patrimonio de los reyes? ¿Acaso eran muy ricos?

La verdad es que no tenían demasiadas cosas. Otras monarquías europeas eran mucho más ricas que nuestros Borbones. Pero el problema no era la cuantía y el valor de sus posesiones, con no ser este despreciable. El tema relevante era la posición del monarca respecto a la Nación, de qué manera el rey asumía que su poder no le venía de Dios, sino de una Constitución creada por los hombres. Si la soberana era la Nación, el patrimonio era de la Nación.

El asunto que a lo largo del siglo XIX tuvieron que arrostrar los liberales españoles era o bien desamortizar los bienes del antiguo patrimonio real después de nacionalizarlos, o bien conseguir que la Casa Real los administrara de manera transparente y, en su caso, controlados por las Cortes. Sin olvidar, no obstante, que los más moderados optaron, como siempre, en dejar hacer a cambio de una instrumentalización partidista del monarca.

En cualquier caso, por una u otra razón y, sobre todo, porque hubo una negativa constante por parte de la Casa Real a prescindir de “su” patrimonio, el caso es que la figura del rey y de la reina siempre estuvo en los papeles públicos directa o indirectamente relacionada con escándalos. Nada edificante ni ejemplificante.

Pero no adelantemos acontecimientos…